世间极致

一切因细节而臻其完美

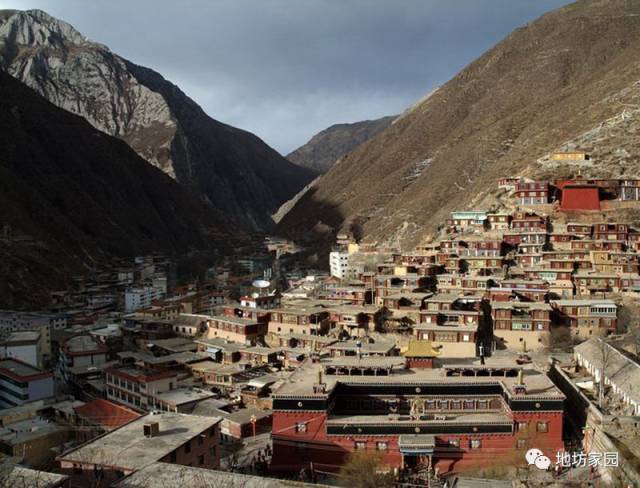

提起藏文化的中心,很多人第一反应是拉萨,诚然,布达拉宫、大小昭寺、罗布林卡、班禅、活佛……无一不彰显着拉萨在藏文化中的核心地位。但是还有一个地方,可能不为外人所熟知,但却在藏文化中占据着举足轻重的地位,其影响力丝毫不逊色于拉萨——德格!

那么,德格县为何能够媲美拉萨、夏河,跻身于藏文化三大中心的行列呢?

除去格萨尔王故里、南派藏医药发祥地、藏传佛教五大教派祖寺等响当当的标签之外,还有,这座始建于1729年的古老印经院,怎样的赞美都不为过的印经院。它是 “藏文化大百科全书”、“藏族地区璀璨的文化明珠”、“雪山下的宝库”……。院藏三十二万块经板,包罗藏文化70%的古籍,涵盖唐卡、经文、藏医药、天文历法等各个方面。毫不夸张的说,读懂了印经院,也就读懂了藏文化。

为了更好的保护并展示印经院,让更多的人了解印经院进而了解藏文化,德格县雕版印刷博物馆应运而生。

毗邻重要历史建筑修建博物馆一直都是建筑设计领域中颇具挑战性的一个课题,地坊建设的设计师团队经过反复推敲,缜密构思,以解决三大关系为突破口,历经两年雕琢,最终交出了一份满意的答卷。

与印经院的关系

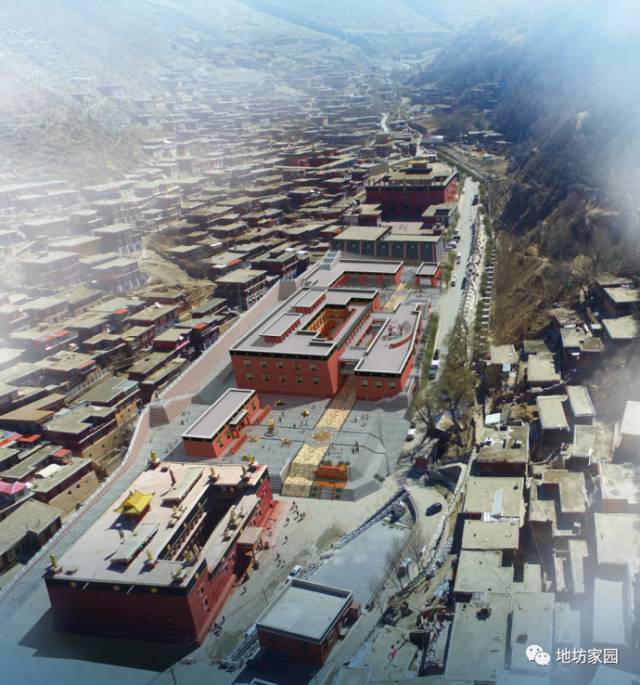

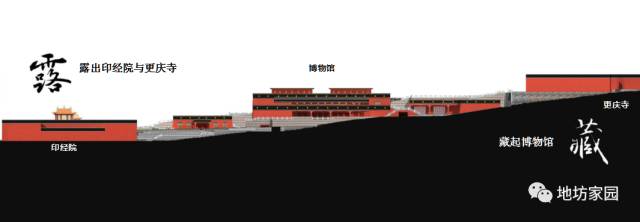

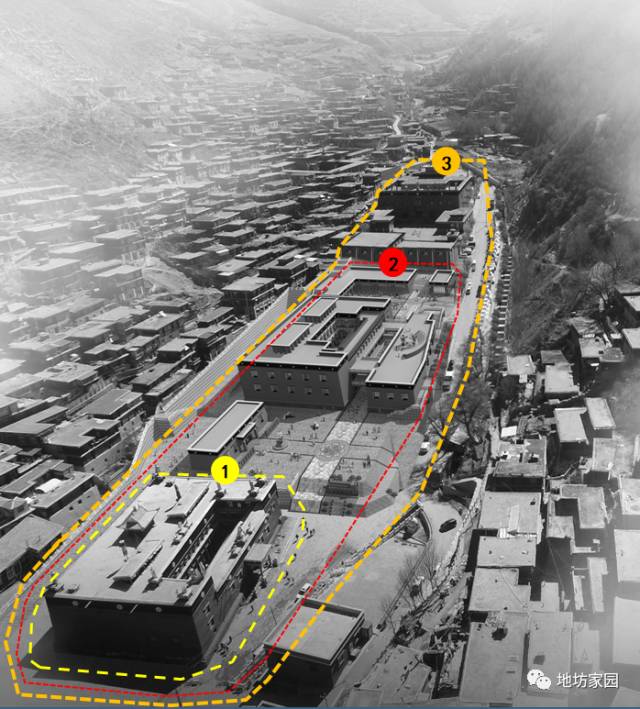

印经院为传统三层藏式建筑,建筑体量不大,总建筑面积九千余平方米,高度约十四米,而博物馆用地位于印经院上坡方向,场地本身便高出印经院场地五到十二米,距离印经院最小间隔不到六米,基于功能需要,建筑规模达一万七千平方米,博物馆与印经院的关系便成为了本次设计所面临的首要问题。

感悟于德格匠人一笔一划雕刻经版的虔诚,赞叹于千千万万块经版所蕴藏的文化,设计以“刻入历史的智慧”为理念,将博物馆主体建筑的首层“藏”在地下,地面仅露出二层和三层,以此削弱建筑体量感,降低整体高度。

在博物馆与印经院之间留出六十米距离,作为前广场,以广场的“虚”烘托印经院的“实”,同时广场靠山一侧结合土司官寨遗址墙设单层的土司纪念厅,以纪念登巴泽仁这位一手缔造德格印经院的伟大土司,并从视觉上保证建筑群的连续性及关联性。

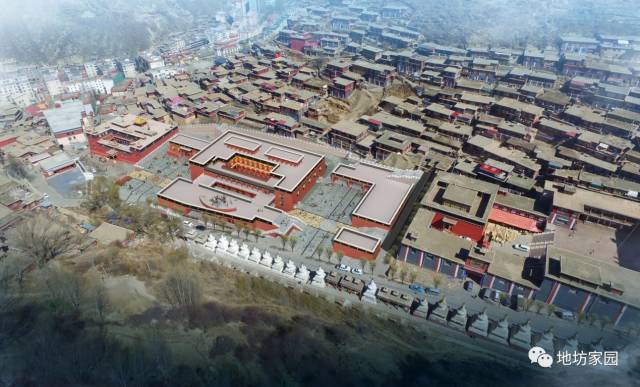

博物馆形体上采用与印经院一致“凹”字形三天井合院形制,不设金顶,形制等级略低于印经院。建筑群中轴朝向印经院,以表达对德格印经院的膜拜与崇敬。

与城市的关系

功能上博物馆除科普展示外,对印经院功能的补充与辅助,文化研究与交流也是其重要内容。博物馆内设专门研究室及学术报告厅,并设十万块经版容量的藏经阁及雕版工作室,通过独立通道与印经院衔接,便于贵重经板及新刻经板的保护及保存。

博物馆一方面是德格县面向外界展示传播的重要窗口,另一方面也是德格县城中难能可贵的一处大型公共活动区域,能否处理好博物馆与城市的关系直接决定了本项目设计的成败。

设计中顺应地势,依山而上,从印经院到更庆寺沿轴线布置了大小三个广场:宽敞大气的前广场是游客集散、群众休闲、节庆集会的主要场所,以后山德格传统民居与毗邻的印经院为背景,或虔诚转经,或载歌载舞,或谈笑风生的本地居民是对文化最生动的诠释。作为主广场,与本地文脉的呼应也必不可少,牦牛驮经组雕、登巴泽仁土司纪念像、天地德格组雕、莲华在水小品……无一不诉说着德格这座文化名城的辉煌与荣光。

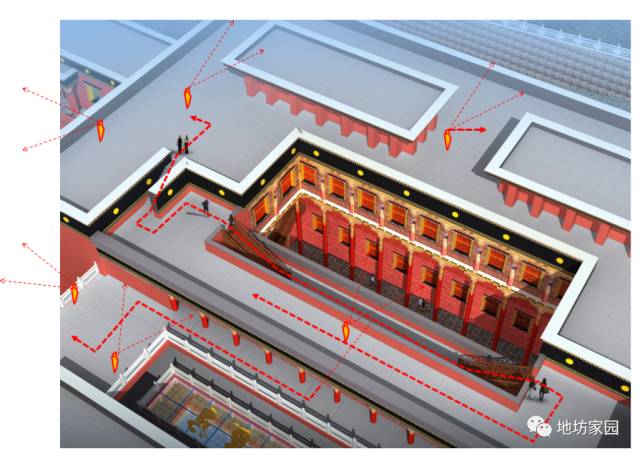

中部广场更像是一处复合型城市灰空间,一层是公共活动走廊,二层有面向公众的燃灯祈福区,并与后广场接平,三层平台是印经院最佳观景点,并包含了一处小型藏戏(舞)场地,多层次的空间形态将市民及游客的活动场地成倍扩大,并提供多样的活动可能。

后广场处于印经院、博物馆、更庆寺大轴线的中部,广场小巧而精致,更偏重于休闲、服务功能。

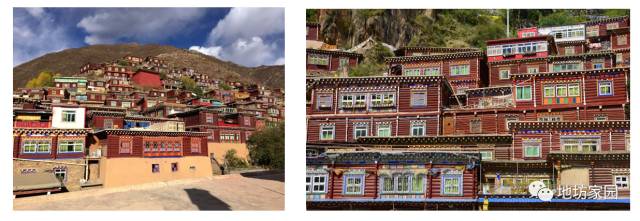

三处广场结合现有的印经院广场、更庆寺前院,线性分布于巴宫街旁,形成德格县新的城市中心及文化主轴。博物馆风貌上延续了德格县“绛红德格”的城市肌理,细部设计充分尊重本地传统工艺,使博物馆建筑群与周边城市环境浑然一体,成为城市自然生长、不可分割的一部分。

与游客的关系

雕版印刷博物馆是德格县对外展示的窗口,来自世界各地的游客则是帮助德格县传播文化与智慧的重要信使。游客在博物馆中的参观体验,是设计的重中之重。

设计中对博物馆的展示传播方式进行了三方面的考虑:

一、 建筑即展品

在德格这样一个极具民族特色与文化底蕴的地方,建筑不单单只是一个功能的容器,其本身亦是一个重要的展品。尊重建筑本身即是对使用者最好的尊重,在博物馆的建筑细节处理上,我们遵循传统工艺,并结合现代手段还原古老建筑技法,每一扇门窗、每一根柱梁、每一处外墙,都是对藏文化的解读与诠释。

不同于一般博物馆以内部展示空间设计为关注重点,在德格雕版印刷博物馆的设计中,外部空间的引入与交流也提升到了一个极为重要的高度。依据视线及流线分析,博物馆内在不同的空间节点处设置朝向印经院及后山民居的景窗,将周边特色建筑 “借”入博物馆,形成别具一格的展品。博物馆内部的灰空间及各层平台也为游客提供了绝佳的观察本地建筑的场所。

二、 生活即展品

通过对博物馆与城市关系的处理,德格雕版印刷博物馆也兼具了城市公共活动场所的功能,同时围绕着印经院、博物馆、更庆寺形成了三条转经流线,与广场群一起形成了一处容纳本地居民生活百态,汇集外地访客虔诚信仰的大型展场。树荫下雕刻的匠人、墙角边说唱的艺人、小路上转经的阿妈、广场上磕长头的小伙儿……在博物馆这个巨大的画布上,来而又往的人群将德格的文化、德格的精神、德格的气质以一种最质朴、最鲜活的方式展示在游客面前,最真实的生活,最真实的展示。

三、 体验即展品

德格雕版印刷博物馆的常规展示中,除常见的图文、影音、实物展示手段以外,对游客的体验、参与、互动也极为重视。不止于试听,我们希望给游客以全面的感官体验,能够嗅到、触到、由内心感受到德格的文化与智慧。

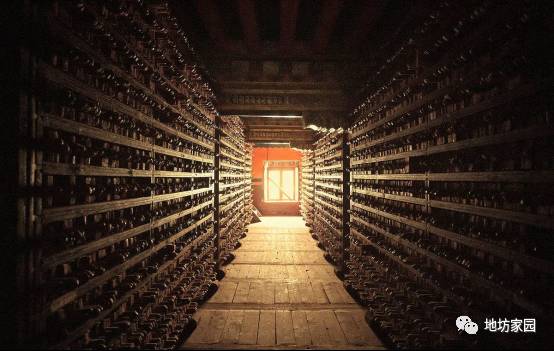

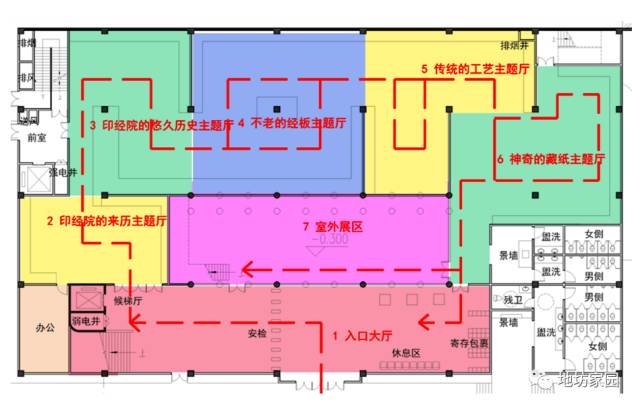

不老的经板、传统的工艺、神奇的藏纸……通过对雕版全套工艺的实景再现,游客能够听到匠人工作时低吟的经文、嗅到狼毒纸特有的香味和混合着酥油味儿的墨香,触摸到独特的藏纸,全方位的感受到雕版技艺的神奇。

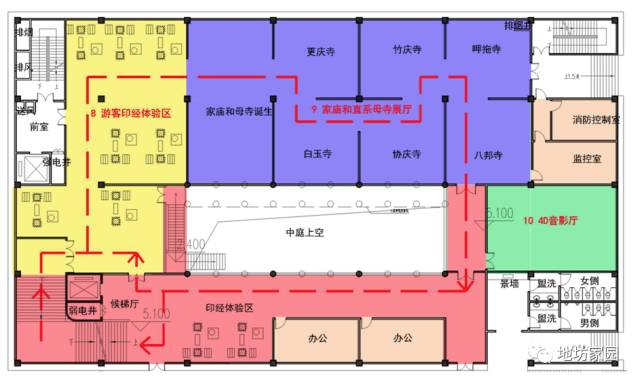

二层特设游客印经体验区,在老工匠的指导下,游客可亲身参与到这项结合了信仰与技艺的活动中来。三层则布置一条通廊穿越藏经阁经板库,让游客在经板架层叠阵列的海洋中接受心灵的洗礼。并开放一间库房,游客在此处可近距离接触经板,用指尖触碰这千百年来刻下的智慧。

博物馆的流线设计上也充分考虑游客游览体验,所有功能空间皆围绕核心天井展开,流线简单明晰,游览流线本身所环绕的天井即是一处重要的多功能展示区。

博物馆作为综合了文化与技术的独特建筑类别,其设计向来是建筑人津津乐道的话题,在同样的条件与要求下蕴藏着无数种设计可能,没有唯一解,也没有最优解。但解决了三大关系问题,德格县雕版印刷博物馆一定是德格县城所需要的 ,印经院所需要的,游访客所需要的,正如开篇所言——刻入历史的智慧,博物馆刻入大地,融入德格,成为德格城市、德格文化不可或缺的一部分,必将在在藏文化、德格文化的传承与传扬中发挥出自己光和热。

地址:四川省成都天府新区天府大道复地御香山67栋11层

扫描左侧二维码关注公司官方微信,实时了解公司最新动态!